📑 목차

생태와 예술의 만남: 지속 가능한 미술 전시의 흐름에서는 생태미술과 지속가능 전시가 어떻게 미술의 제작, 전시, 감각체험을 재구성해왔는지를 국내외 주요 전시 사례를 통해 분석하고, 한국 현대미술계의 과제와 가능성을 제시한다.

감각과 생태의 재구성

예술은 시대의 감각을 비춘다. 산업화와 기술화로 가속된 현대 사회 속에서, 예술은 인간의 시각적 감흥을 넘어 생태적 존재로서의 감각을 탐구하는 방향으로 확장되어 왔다. 최근의 미술 전시들은 ‘지속가능성(Sustainability)’을 단순한 주제가 아닌 미술 자체의 존재 방식으로 받아들이고 있다.

본 글에서는 생태와 예술이 만나는 지점을 중심으로, ① 생태미술의 사상적 기원, ② 지속가능한 전시 기획의 전환, ③ 국내외 대표 전시 사례, ④ 한국 미술계의 과제와 미래 가능성을 고찰한다.

1. 생태미술의 기원과 사유의 전환 — 자연을 넘어 관계로

생태미술(Ecological Art)의 출발점은 단순히 ‘자연을 그리는 미술’이 아니다. 그것은 자연과 인간, 기술과 환경의 관계를 사유하는 새로운 미학적 패러다임이었다. 1960~70년대 미국과 유럽에서 등장한 랜드아트(Land Art)와 에코아트(Eco-Art)는 이러한 변화를 상징한다.

대표적으로 로버트 스미드슨(Robert Smithson)의 〈Spiral Jetty〉(1970)는 인간의 개입이 자연의 일부로 작동하는 순간을 시각화하며, 자연과 인공의 경계를 재구성한 최초의 대지 예술로 평가받는다. 이후 ‘Ecovention’(1999, Cincinnati Contemporary Art Center) 전시는 생태미술을 제도권 미술관의 언어로 끌어들였다.

이러한 움직임은 “환경을 주제로 한 예술”을 넘어, 예술이 지속가능한 존재의 형태를 실천하는 장으로 진화했음을 보여준다. 즉, 생태미술은 미술의 ‘주제’를 바꾸는 것이 아니라, 미술의 존재 방식을 전환시키는 사유의 운동이었다.

2. 지속가능 전시의 전환 — 미술관의 생태적 실험

21세기 미술관은 더 이상 작품을 보관하는 공간이 아니라, 환경과 사회의 공존을 실험하는 생태적 플랫폼이 되었다.

지속가능 전시는 다음의 세 가지 방향에서 새로운 변화를 보여준다.

(1) 제작과 물류의 순환 구조

전시 준비 과정에서 발생하는 탄소 배출, 폐기물, 에너지 소비를 최소화하고, 재활용 가능한 자재를 활용하는 움직임이 확산되고 있다.

도쿄 모리미술관(Mori Art Museum)의 《Our Ecology: Toward a Planetary Living》(2023–24)은 이러한 실천의 대표적 예로, 작품 운송 및 설치 전 과정에서 저탄소 재료와 재활용 구조물을 적용해 전시 전체를 ‘지속가능한 생태계’로 구성했다.

(2) 공간 개념의 확장

이제 전시는 미술관의 벽을 넘어 도시·자연·공공공간으로 확장된다.

이러한 변화는 예술을 감상하는 행위에서 ‘함께 살아가는 경험’으로 전환시킨다.

관람자는 더 이상 수동적인 감상자가 아니라, 생태적 관계를 체험하고 공감하는 참여자가 된다.

(3) 운영과 윤리의 투명성

작품 제작에서 철거에 이르기까지 모든 단계에서 환경적 투명성을 확보하려는 시도가 이어진다.

전시 기관은 사용된 재료의 출처, 설치 방식, 폐기 과정까지 공개하며, 예술이 사회적·생태적 책임을 수행하는 방식을 제시하고 있다.

3. 글로벌 생태전시의 주요 사례 — 전시가 사유가 되는 순간

생태와 예술의 관계는 오늘날 전 세계 미술관과 비엔날레에서 중심 담론으로 자리 잡고 있다.

이 흐름은 단순히 환경문제를 다루는 주제를 넘어서, 미술 제도 자체가 환경과 관계 맺는 방식을 바꾸는 구조적 변화를 의미한다.

특히 2020년대 들어서는 ‘지속가능한 전시(sustainable exhibition)’가 하나의 전시 형식이자 윤리적 실천 모델로 자리 잡았다.

(1) 모리미술관(Mori Art Museum, Tokyo)

《Our Ecology: Toward a Planetary Living》(2023–2024)

도쿄 모리미술관이 기획한 이 대형 전시는 21세기 미술이 ‘지구적 공존’을 어떻게 감각적으로 표현할 수 있는가를 탐구했다.

전시는 네 개의 장(chapter)으로 구성되었다.

1. ‘All Is Connected’에서는 인간·비인간·기술의 상호작용을,

2. ‘The Great Acceleration’에서는 산업화 이후의 생태 위기를,

3. ‘The Future Is Within Us’에서는 예술이 미래 공동체의 감각을 재구성하는 과정을 제시했다.

특히 이 전시는 전시기획 자체를 하나의 생태계로 설계했다는 점에서 주목받았다.

작품 설치 과정에서 폐기물을 최소화하고, 작품 운송 시 탄소배출을 줄이기 위해 현지 제작(Local Production) 시스템을 도입했으며, 전시장 조명과 냉난방까지 에너지 절감형으로 전환했다.

또한 일부 작품은 전시 종료 후 해체·재활용되어 다른 전시로 이행되는 ‘순환형 작품’으로 제작되었다.

이러한 시도는 미술관이 단순히 환경 주제를 다루는 공간을 넘어,

전시 그 자체가 지속가능성을 실천하는 생태적 장치가 될 수 있음을 보여주는 대표 사례로 평가된다.

(2) 쿤스트하우스빈(KunstHausWien, Vienna)

Art & Ecology Program (지속운영 중)

빈의 쿤스트하우스빈은 건축가이자 예술가인 프리덴스라이히 훈데르트바서(Friedensreich Hundertwasser)의 철학을 바탕으로 만들어진 세계 최초의 ‘생태적 미술관’이라 불린다.

그는 “예술은 자연을 모방하는 것이 아니라 자연을 복원해야 한다”고 말하며, 미술관 자체를 ‘살아 있는 유기체’로 설계했다.

이 미술관의 전시는 벽면을 재도장하지 않고, 조명·환기 시스템을 최소화하며, 건축 외벽에 녹화를 도입하는 등 운영 단계에서 생태적 접근을 실현했다.

2020년대 들어서는 ‘Art & Ecology’라는 상설 프로그램을 운영하며, 재활용 소재를 활용한 설치미술, 기후정의(Climate Justice), 도시생태 등 다양한 주제를 다뤄왔다. 이곳의 전시는 전시 내용뿐 아니라 공간 운영 자체가 하나의 예술적 실천으로 작동한다.

즉, 작품이 아니라 건물과 제도가 생태미학적 실험의 주체가 되는 것이다.

(3) 서펜타인 갤러리(Serpentine Galleries, London)

《General Ecology Project》(2018–현재)

런던의 서펜타인 갤러리는 2018년부터 ‘General Ecology Project’를 시작하여, 예술·철학·정치·환경학이 교차하는 학제적 플랫폼을 구축했다. 이 프로젝트는 전시뿐 아니라 심포지엄, 출판, 사운드 아트, 팟캐스트 등 다양한 형식으로 지속되고 있으며, ‘예술기관의 생태적 전환’을 이끌고 있다.

예를 들어, 2022년에는 미디어아티스트 앤 라우리(Ann Laurri)와 기후활동가들이 협력한 전시 〈Back to Earth〉를 선보였는데, 이는 예술가·연구자·활동가가 함께 만드는 생태 담론의 네트워크형 전시로 평가되었다. 서펜타인의 이 프로그램은 전통적 전시를 넘어 사회적 인프라로서의 예술을 실험하는 모델로 확산되고 있다.

4. 한국 미술계의 생태적 전환과 과제

한국에서도 최근 몇 년 사이 생태예술 담론이 본격화되고 있다.

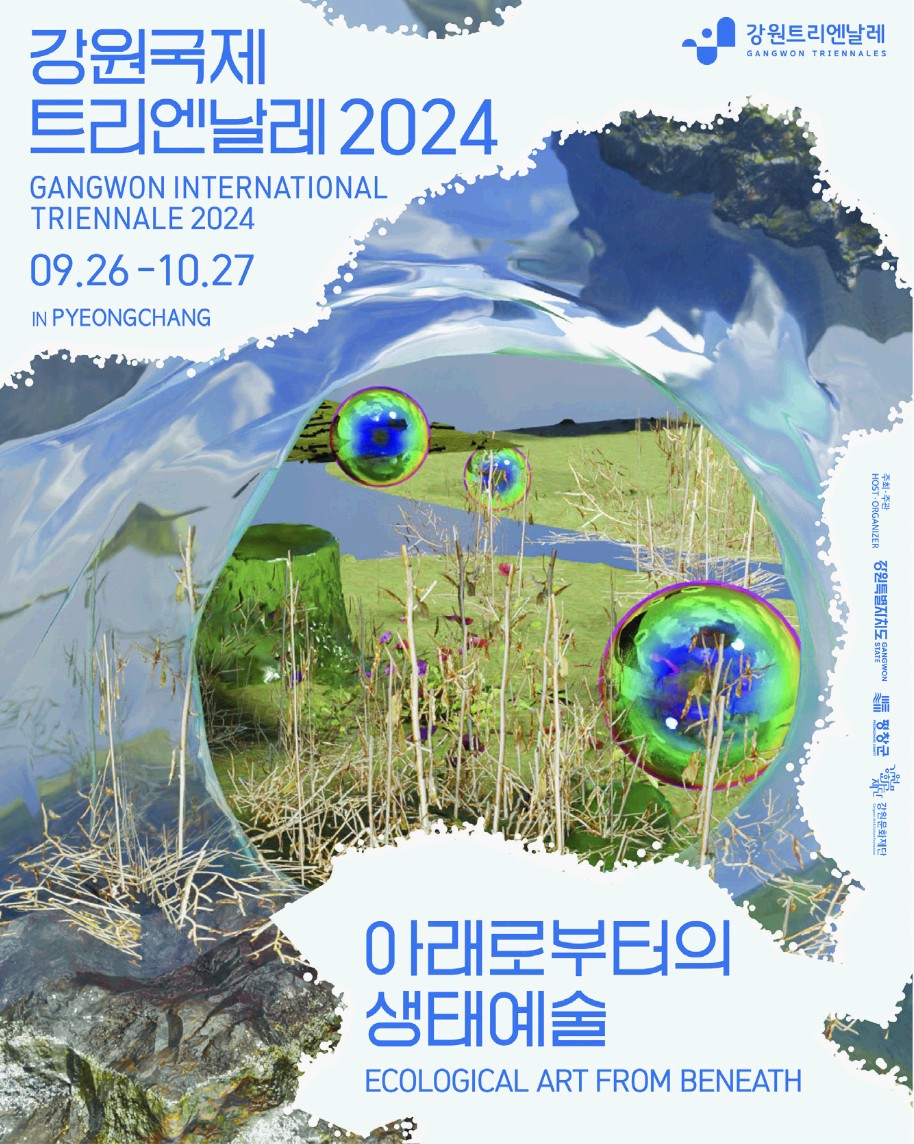

특히 강원국제트리엔날레 2024는 ‘자연과 인간의 순환’을 핵심 주제로, 지역 자원을 활용한 설치미술과 커뮤니티 기반의 예술 프로그램을 선보였다. 이는 지역 환경을 전시의 일부로 통합하는 한국형 지속가능 전시 모델로 평가된다.

또한 국립현대미술관은 2025년 예정인 《기후와 인간전》(가칭)을 통해, 기후위기와 예술의 관계를 다양한 매체로 탐구할 예정이다.

이러한 흐름은 단순히 ‘환경’을 표현하는 전시를 넘어, 미술 제도의 운영 자체를 생태적 관점으로 재편하는 시도라 할 수 있다.

그러나 아직 해결해야 할 과제도 남아 있다.

첫째, 친환경 전시를 위한 재정적 부담과 제도적 인프라 부족.

둘째, 전시가 끝난 이후의 작품 해체·폐기·순환 구조의 부재.

셋째, 관람자가 생태적 경험에 ‘참여’할 수 있는 프로그램 설계의 미비.

이러한 과제들은 향후 한국 미술계가 지속가능 전시를 제도화하는 데 중요한 방향이 될 것이다.

결론. 함께 존재하는 예술

‘생태와 예술의 만남’은 단순히 환경을 다루는 테마가 아니라, 예술이 세계와 관계 맺는 방식의 전환이다.

지속가능 전시는 작품의 물리적 존재를 넘어, 관람자·공간·자연이 함께 작동하는 생태적 예술 생명체로 진화했다.

결국 생태예술은 인간의 감각을 넘어선 존재의 확장, 그리고 예술이 다시 ‘삶’으로 돌아가는 길을 제시한다.

예술이 지속가능해질 때, 그것은 단지 오래 남는 것이 아니라, 함께 살아가는 세계를 만들어가는 과정이 된다.

'미술사와 전시' 카테고리의 다른 글

| 공예의 재발견: 재료와 손의 미학 (0) | 2025.11.10 |

|---|---|

| 페미니즘 아트와 젠더 전시의 시각적 언어 (0) | 2025.11.10 |

| AI와 예술: 디지털 전시의 새로운 미학 (0) | 2025.11.10 |

| 미디어아트 전시로 본 감각의 확장 (0) | 2025.11.09 |

| 전통과 현대의 조우: 한국화 전시로 본 정체성의 재구성 (0) | 2025.11.09 |